Lettre des Églises de LYON et de VIENNE aux Églises d’ASIE et de PHRYGIE

Les serviteurs du Christ qui habitent à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères d’Asie et de Phrygie qui partagent notre foi et notre espérance dans la rédemption : paix, grâce et honneur au nom de Dieu le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur.

La violence de la persécution a été telle, la fureur des païens contre les saints et les souffrances endurées par les bienheureux martyrs ont été si véhémentes que nous ne saurions les décrire exactement et qu’il est impossible d’en faire un récit complet. À la vérité, l’Ennemi a frappé de toutes ses forces ; il préludait déjà aux violences de son règne futur. Il utilisa tous les moyens pour entraîner et exercer ses suppôts aux attaques contre les serviteurs de Dieu : non seulement les lieux publics, les thermes et l’agora nous étaient interdits, mais de façon générale, il nous était défendu de nous montrer en public.

La grâce de Dieu luttait cependant avec nous ; elle soutenait les faibles, elle opposait au Méchant les plus vaillants, inébranlables comme des colonnes, afin de concentrer sur eux tout l’effort du Maudit. Ceux-là marchaient à l’ennemi, subissaient outrages et tourments ; peu leur importait : ils allaient rejoindre le Christ. Par leur exemple ils montraient que «les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui doit se manifester en nous». (Rom 8, 18).

Et d’abord, ils supportèrent noblement tous les outrages que la foule entière leur infligeait à tous : clameurs, coups, arrestations, pillages, lapidation, détention et tout ce qu’une populace déchaînée prodigue d’ordinaire à des ennemis détestés. Puis ils furent amenés sur la place publique. Interrogés devant toute la foule par le tribun et les magistrats de la ville, ils confessèrent leur foi. On les enferma tous ensemble dans la prison jusqu’au retour du gouverneur.

Et d’abord, ils supportèrent noblement tous les outrages que la foule entière leur infligeait à tous : clameurs, coups, arrestations, pillages, lapidation, détention et tout ce qu’une populace déchaînée prodigue d’ordinaire à des ennemis détestés. Puis ils furent amenés sur la place publique. Interrogés devant toute la foule par le tribun et les magistrats de la ville, ils confessèrent leur foi. On les enferma tous ensemble dans la prison jusqu’au retour du gouverneur.

Plus tard, ils comparurent devant le gouverneur, qui usa de toute sa cruauté habituelle contre nous. Vettius Épagathus, un des frères, avait atteint toute la perfection de l’amour de Dieu et du prochain ; malgré sa jeunesse, sa sainteté méritait l’éloge départi au vieux Zacharie : «il suivait tous les commandements et observances du Seigneur», (Lc 1, 6), irréprochable, toujours disposé à rendre service au prochain, brûlant de zèle pour Dieu, tout bouillant de l’Esprit-Saint. Avec une telle nature, Vettius ne put se contenir devant le déroulement inique du procès qu’on nous faisait. Saisi d’indignation, il demanda de pouvoir prendre la défense des frères et de prouver qu’ils n’étaient ni athées, ni impies.

Les gens qui entouraient le tribunal se mirent à vociférer contre lui (car il était de grande famille). Le gouverneur rejeta sa requête, pourtant légale, et lui demanda s’il était chrétien lui aussi. Vettius, d’une voix éclatante, confessa sa foi ; il fut arrêté lui aussi et promu au rang des martyrs. Il s’était présenté en paraclet (ou avocat) des chrétiens, car il portait réellement en lui le Paraclet, l’Esprit de Zacharie. Il le prouva par la plénitude de la charité avec laquelle il défendit ses frères, au prix de sa propre vie. Il était et il continue d’être un vrai disciple du Christ, il suit l’Agneau partout où il va.

Cette épreuve fit la discrimination des autres chrétiens. Les uns se révélèrent entièrement prêts pour le martyre ; avec empressement, ils confessèrent leur foi ; d’autres, par contre, se trouvèrent n’être ni préparés, ni entraînés, ni suffisamment aguerris pour soutenir un combat violent. Ils faiblirent au nombre de dix environ. Ils nous causèrent une grande tristesse, une cruelle douleur ; ils brisaient l’ardeur des autres qui n’avaient pas été arrêtés, mais parvenaient au prix de mille dangers à soutenir les martyrs au lieu de se tenir à l’écart. Nous tous, alors, nous étions angoissés parce que leur confession de la foi demeurait incertaine ; non que nous redoutions les tortures infligées, mais nos yeux étaient fixés sur la fin ; nous avions peur que quelqu’un vienne à tomber.

Pendant ce temps, on arrêtait tous les jours les chrétiens dignes de ce nom ; ils comblaient les vides laissés par les défections. On réunit ainsi en prison les éléments les plus actifs des deux Églises (de Lyon et de Vienne), ceux qui en étaient les piliers. On arrêta aussi quelques païens qui étaient au service des nôtres ; car le gouverneur, au nom de l’État, avait ordonné de nous rechercher tous. Ces serviteurs tombèrent dans le piège du démon. Épouvantés par les tortures qu’ils voyaient infliger aux saints, excités par-dessus le marché par les soldats, ils nous calomnièrent, nous accusant faussement de festins de Thyeste, d’incestes à la façon d’Oedipe, et d’autres crimes tels qu’il nous est interdit d’en parler ou d’y songer, ou même de croire que pareille chose soit possible chez les hommes.

Ces calomnies rendirent les gens féroces comme des fauves contre nous. Ceux qui, pour des raisons de parenté, s’étaient montrés modérés jusque-là s’indignaient à présent contre nous et grinçaient des dents. La parole de notre Seigneur s’accomplissait : «L’heure viendra où quiconque viendra vous faire mourir et se figurera rendre un culte à Dieu». (Ac 7, 54). Dès lors, les saints martyrs eurent à subir des tortures indescriptibles ; Satan s’acharnait sur eux, afin de leur arracher une parole blasphématoire.

La fureur du peuple, du gouvernement, des soldats s’exerça avec une violence particulière contre Sanctus, le diacre de Vienne ; contre Maturus, récemment baptisé, mais généreux athlète ; contre Attale, originaire de Pergame, qui avait toujours été la colonne d’appui des chrétiens d’ici ; enfin contre Blandine. En Blandine, le Christ donna cet enseignement : ce qui aux yeux des hommes est méprisable, vil et laid, Dieu peut le juger digne d’une grande gloire, à cause de l’amour qu’on lui porte, l’amour qui s’exprime dans les actes et ne se satisfait pas de vaines apparences. Nous avions tous peur pour Blandine. Sa maîtresse selon la chair, qui faisait partie du groupe des martyrs, une athlète de la foi, redoutait que la jeune fille ne pût même pas affirmer franchement sa profession de chrétienne, tellement elle était chétive. Mais Blandine se trouva remplie d’une telle force, qu’elle finit par épuiser et lasser les bourreaux. Ceux-ci se relayaient du matin jusqu’au soir pour la torturer par tous les moyens : ils durent s’avouer vaincus et à bout de ressources. Ils s’étonnaient qu’elle respirât encore, avec le corps déchiré et meurtri. Ils avouaient qu’une seule de leurs tortures suffisait pour enlever la vie ; à plus forte raison ces tortures-là, et en si grand nombre. Au contraire, la bienheureuse rajeunissait comme un vaillant athlète, au cours de la confession de sa foi. Il lui suffisait de répéter «Je suis chrétienne, et chez nous, il ne se fait point de mal», et elle reprenait des forces, se reposait et devenait insensible aux tortures.

Sanctus, lui aussi, supportait avec une vigueur surhumaine tous les supplices que les bourreaux pouvaient imaginer. Les impies ne désespéraient pas de lui arracher par la longueur et l’horreur des tourments une parole coupable ; mais il leur opposa une énergie indomptable. On ne put lui faire dire ni son nom, ni sa nation et sa ville d’origine, ni s’il était esclave ou libre. À toutes les questions il répondait en latin : «Je suis chrétien». C’était là son nom, sa cité, sa race, son tout ; les païens ne purent lui arracher d’autre réponse. Cela suffit pour échauffer gouverneur et bourreaux contre lui. À bout de tortures, on finit par lui appliquer des lamelles d’airain chauffées à blanc sur les parties les plus sensibles du corps. Tandis que les membres brûlaient, Sanctus tenait bon, sans fléchir ni plier ; il persévérait à confesser sa foi, baigné et fortifié par la source céleste d’eau vive qui jaillit du sein de Jésus. Le corps du martyr témoignait des tortures endurées ; il n’était plus que plaie et meurtrissure, il était tout disloqué et n’avait plus forme humaine. Le Christ souffrait en lui et le glorifiait grandement en mettant le Diable en échec ; il manifestait, pour l’exemple des autres, qu’il n’est plus de crainte où règne l’amour du Père, qu’il n’est plus de souffrance où rayonne la gloire du Christ.

Quelques jours plus tard, les bourreaux torturèrent de nouveau le martyr ; toutes les parties de son corps étaient à nouveau tuméfiées et enflammées ; ils pensaient le réduire en lui appliquant les mêmes tortures, puisqu’il ne pouvait même pas supporter le simple contact des mains. Au pis-aller, il mourrait dans les tourments, et son exemple remplirait les autres d’épouvante. Il n’en fut rien ; bien plus, contre toute attente, le corps du martyr se remit, se redressa dans les nouvelles tortures et recouvra, avec sa forme première, l’usage de ses membres. Loin d’être une peine, le nouveau supplice fut pour Sanctus une guérison par la grâce du Christ.

Une femme, nommée Biblis, était du nombre de ceux qui avaient apostasié ; le démon croyait déjà la tenir mais il voulut assurer mieux encore sa condamnation, en la poussant au blasphème. Il la fit donc conduire à la question, pour la forcer de confirmer ses impiétés, qu’on nous imputait. Jusque-là, elle s’était montrée faible et lâche. Mais une fois à la torture, elle revint à elle, et sortit comme d’un profond sommeil. Le supplice qu’elle endurait lui rappela le châtiment éternel de l’enfer. Elle osa contredire en face les blasphémateurs, en répondant : «Comment voulez-vous qu’ils mangent des enfants, ces gens qui refusent le sang des bêtes sans raison ?» À partir de ce moment elle s’avoua chrétienne et partagea le sort des martyrs.

Une femme, nommée Biblis, était du nombre de ceux qui avaient apostasié ; le démon croyait déjà la tenir mais il voulut assurer mieux encore sa condamnation, en la poussant au blasphème. Il la fit donc conduire à la question, pour la forcer de confirmer ses impiétés, qu’on nous imputait. Jusque-là, elle s’était montrée faible et lâche. Mais une fois à la torture, elle revint à elle, et sortit comme d’un profond sommeil. Le supplice qu’elle endurait lui rappela le châtiment éternel de l’enfer. Elle osa contredire en face les blasphémateurs, en répondant : «Comment voulez-vous qu’ils mangent des enfants, ces gens qui refusent le sang des bêtes sans raison ?» À partir de ce moment elle s’avoua chrétienne et partagea le sort des martyrs.

De la sorte, les supplices des tyrans n’eurent pas raison de la résistance des bienheureux, grâce à l’intervention du Christ. Le Diable imagina donc de nouvelles machinations : l’entassement des confesseurs dans des cachots obscurs et malsains, l’écartèlement des pieds et des ceps jusqu’au cinquième trou, et les autres cruautés que les geôliers, possédés du démon, imaginent pour faire souffrir leurs prisonniers au point que la plupart des chrétiens moururent étouffés, ceux du moins que le Seigneur voulut faire partir ainsi, pour manifester sa gloire. D’autres avaient été si cruellement torturés qu’ils semblaient ne pouvoir survivre en dépit de tous les soins ; ils résistèrent pourtant dans la prison : privés de tout secours humain, mais réconfortés par Dieu, ils recouvraient la force du corps et de l’âme, encourageaient et soutenaient leurs compagnons. Enfin, les derniers arrêtés, dont le corps n’était pas encore entraîné à la torture, ne supportèrent pas l’horrible entassement dans la prison ; ils y moururent.

Le bienheureux Pothin, qui gouvernait comme évêque de l’Église de Lyon, avait alors plus de quatre-vingt-dix ans. Sa santé était fort ébranlée, il respirait difficilement, tout son corps était usé, mais il était réconforté par le souffle de l’Esprit, parce qu’il aspirait au martyre. À son tour il fut traîné au tribunal. Son corps était miné par l’âge et la maladie, mais l’âme veillait en lui, afin de lui assurer le triomphe du Christ. Les soldats le conduisirent, accompagnés des notables de la ville et d’une foule qui hurlait comme s’il était le Christ en personne. Le vieillard rendit un magnifique témoignage. Le gouverneur lui demanda quel était le Dieu des chrétiens. L’évêque lui répondit : «Tu le sauras quand tu en seras digne». Sur quoi, on le traîna brutalement et on le roua de coups. Ceux qui pouvaient l’approcher, le frappaient des poings et des pieds, sans égard pour son âge ; les autres lui jetèrent ce qui leur tombait sous la main. Tous auraient cru commettre une faute grave d’impiété en n’outrageant pas le malheureux : ils croyaient ainsi défendre leurs dieux. Il respirait à peine quand il fut ramené en prison. Deux jours plus tard, il rendit l’âme. Alors Dieu intervint, et Jésus manifesta son infinie miséricorde comme rarement cela était arrivé dans la communauté des frères, mais comme il convenait à la sagesse du Christ.

Ceux qui avaient renié leur foi dès leur arrestation partageaient les souffrances et le cachot des martyrs. Leur apostasie ne leur avait été d’aucune utilité. Les confesseurs de la foi étaient incarcérés comme chrétiens, sans qu’on portât contre eux aucune autre accusation. Les autres étaient retenus sous l’inculpation d’homicide et de monstrueuses forfaitures. Ils étaient doublement punis par rapport à leurs compagnons. Les confesseurs trouvaient leur réconfort dans la joie du martyre, l’espérance des béatitudes promises, l’amour pour le Christ, l’Esprit du Père. Les apostats, par contre, étaient torturés dans leur conscience, au point qu’on les reconnaissait au passage, entre tous les autres, à leur visage.

Les confesseurs s’avançaient pleins d’allégresse, le visage illuminé de gloire et de grâce. Il n’est pas jusqu’à leurs chaînes qui semblaient une parure magnifique, comme celle d’une fiancée dans sa robe aux franges brodées d’or. Ils exhalaient au passage la bonne odeur du Christ, si bien que plusieurs se demandaient s’ils n’étaient point parfumés. Les renégats marchaient la tête basse, humiliés, repoussants, avec toutes sortes de difformités. Les païens eux- mêmes les traitaient de misérables et de lâches ; ils étaient accusés maintenant d’homicide ; ils avaient perdu le nom souverainement honorable, glorieux et vivifiant de chrétiens. À ce spectacle les autres étaient affermis. Ceux que l’on arrêtait encore confessaient leur foi aussitôt, n’ayant même plus l’idée d’écouter les suggestions du démon.

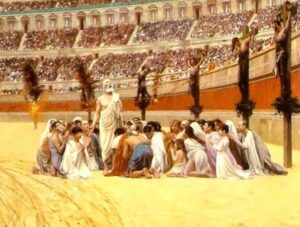

Après toutes ces épreuves, les confesseurs sortirent de ce monde par diverses formes de martyre. Avec des fleurs de toute espèce et de toute couleur, ils tressèrent une couronne unique qu’ils offrirent au Père. Comme il convenait, les valeureux athlètes, après de nombreux combats et des triomphes éclatants, obtinrent la glorieuse couronne de l’immortalité. Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent donc conduits aux fauves dans l’amphithéâtre pour offrir au peuple et à la confédération des cités, un spectacle d’inhumanité. Ce jour-là, on donna exprès, à cause des nôtres, des combats entre fauves. Maturus et Sanctus subirent à nouveau dans l’amphithéâtre toute la série des tortures, comme s’ils n’avaient rien souffert auparavant ; ou plutôt, comme s’ils avaient repoussé l’Adversaire dans plusieurs engagements partiels, ils allaient maintenant lutter pour la couronne. Ils eurent à endurer à nouveau les coups de fouet, les morsures des fauves qui les traînaient sur le sable et tout ce que le caprice d’une foule déchaînée pouvait réclamer par ses cris. Enfin, ce fut le supplice du siège de fer rougi, où les corps en brûlant dégageaient autour d’eux une odeur de graisse.

Loin de s’apaiser, la fureur des païens ne faisait qu’augmenter : ils voulaient vaincre la résistance des martyrs. On ne put rien arracher à Sanctus, sinon les mots qu’il répétait depuis le début de sa confession (Je suis chrétien). Pour en finir avec les deux martyrs dont la vie soutenait depuis très longtemps une si haute lutte, on les égorgea. Pendant tout ce jour, ils avaient remplacé les scènes variées des gladiateurs et servi de spectacle au monde.

Blandine, pendant ce temps, était suspendue à un poteau, pour être la proie des fauves lancés contre elle. La vue de la vierge ainsi crucifiée, qui ne cessait de prier d’une voix forte, affermissait les frères qui livraient bataille. Au fort du combat, les frères croyaient apercevoir des yeux du corps, en leur soeur, le Christ crucifié pour eux, crucifié afin d’assurer les croyants que, quiconque souffrirait pour la gloire du Christ, vivrait éternellement dans la communion du Dieu vivant.

Blandine, pendant ce temps, était suspendue à un poteau, pour être la proie des fauves lancés contre elle. La vue de la vierge ainsi crucifiée, qui ne cessait de prier d’une voix forte, affermissait les frères qui livraient bataille. Au fort du combat, les frères croyaient apercevoir des yeux du corps, en leur soeur, le Christ crucifié pour eux, crucifié afin d’assurer les croyants que, quiconque souffrirait pour la gloire du Christ, vivrait éternellement dans la communion du Dieu vivant.

Aucune des bêtes, ce jour-là, ne toucha Blandine. On la détacha donc du poteau, et on la ramena en prison. On la réservait pour un nouveau combat. La victoire remportée dans de nombreuses épreuves devait rendre définitive et inévitable la défaite du perfide serpent et affermir les frères par son exemple. Menue, faible, méprisée, elle était revêtue de la force du Christ, le grand et invincible athlète ; elle avait à de nombreuses reprises repoussé l’Adversaire, et remporté dans un combat définitif, la couronne de l’immortalité.

À grands cris, la foule réclama le supplice d’Attale (toute la ville le connaissait). Il entra dans l’arène, prêt pour la lutte, fort du témoignage de sa conscience ; il s’était entraîné par la pratique de la discipline chrétienne et n’avait cessé d’être, parmi nous, le témoin de la vérité. Il dut faire le tour de l’amphithéâtre avec un écriteau où on lisait en latin : «Celui-ci est Attale, le chrétien». Le peuple écumait de rage contre lui. Mais le gouverneur, apprenant qu’il était citoyen romain, ordonna de le ramener en prison avec les autres. Il écrivit là-dessus à César et attendit la réponse impériale.

Cet ajournement ne fut pas inutile pour les prisonniers, ni même sans résultat. Par la patience des confesseurs se manifesta la miséricorde infinie du Christ. Les vivants communiquèrent leur vie aux morts, et les confesseurs leur grâce aux non-martyrs. Grande fut la joie de la vierge-mère, l’Église : ceux qu’elle avait rejetés comme morts, elle les retrouvait vivants. Grâce aux confesseurs, le plus grand nombre des apostats revinrent ; ils furent conçus de nouveau, reprirent vie, et s’entraînèrent à confesser leur foi. Ils étaient bien vivants et raffermis quand ils se présentèrent au

tribunal. Dieu qui ne veut pas la mort de pécheur, mais sa conversion, les soutenait quand ils s’avancèrent pour être interrogés à nouveau par le gouverneur. César avait ordonné par le rescrit de frapper les obstinés mais de libérer ceux qui reniaient. Le jour de la panégyrie (qui est très fréquentée et attire du monde de partout) venait de commencer. Le gouverneur fit amener les prisonniers à son tribunal : la mise en scène théâtrale, organisée pour la circonstance, devait servir de spectacle pour les foules. Après un nouvel interrogatoire, il fit trancher la tête à tous ceux qui étaient citoyens romains, les autres furent condamnés aux fauves.

Ceux qui auparavant avaient renié, furent le sujet d’une grande gloire pour le Christ ; maintenant contre l’attente des païens, ils confessèrent leur foi. On les interrogeait à part, en leur promettant la liberté, mais ils se déclarèrent chrétiens ; ils furent joints au groupe des martyrs. Seuls restèrent hors de l’Église ceux chez qui il n’y eut jamais trace de foi, ni respect de la robe nuptiale, ni sens de la crainte de Dieu. Par leur volte-face, ces fils de la perdition blasphémaient contre les voies de la Vérité. Tous les autres revinrent à l’Église.

À leur interrogatoire assista un certain Alexandre. Il était Phrygien d’origine, médecin de profession ; il vivait depuis de longues années dans les Gaules. Il était connu de presque tout le monde pour son amour de Dieu et la franchise de sa parole (il avait même le charisme de l’apostolat). Or donc, il se trouvait, ce jour-là, près du tribunal ; de ses gestes il encourageait les prévenus à confesser leur foi ; aux gens qui entouraient le tribunal, il donnait l’impression d’enfanter à la foi ces apostats de la veille. La foule s’irritait d’entendre les renégats se rétracter : avec force cris elle rendait responsable Alexandre. Le gouverneur le fit comparaître, il lui demanda qui il était. Il se déclara chrétien. Furieux, le gouverneur le condamna aux fauves.

Le lendemain, Alexandre fit son entrée dans l’arène avec Attale. Le gouverneur, pour flatter la foule, livra de nouveau Attale aux fauves. Tous deux subirent toute la série des tortures inventées pour les supplices de l’amphithéâtre ; après une âpre lutte, ils furent égorgés à leur tour. Alexandre ne fit entendre ni gémissement, ni parole : recueilli en son coeur, il s’entretenait avec Dieu. Attale fut placé sur le siège de fer rougi. Comme il brûlait tout autour et que son corps exhalait une odeur de graisse, il dit à la foule en latin : «Vraiment, c’est manger de l’homme, ce que vous faites. Nous, nous ne mangeons pas d’hommes, et nous ne faisons rien de mal». Quelqu’un lui demanda le nom de Dieu. Il répondit : «Dieu n’a pas de nom comme un homme».

Après toutes ces exécutions, le dernier jour des combats singuliers, Blandine fut produite de nouveau dans l’arène avec un jeune garçon de quinze ans appelé Ponticus. Chaque jour, on les avait conduits à l’amphithéâtre, afin qu’ils soient témoins des supplices de leurs frères. On voulait les contraindre à jurer par les idoles. Comme ils demeuraient inébranlables et méprisaient les faux dieux, la foule finit par se déchaîner contre eux, sans compassion pour l’âge du garçon, sans pudeur à l’endroit de la jeune femme. On leur infligea toutes les tortures, on les fit passer par tout le cycle des supplices. Et toujours on essaya de les faire jurer, mais ils s’y refusaient. Ponticus était soutenu par sa soeur chrétienne ; les païens le voyaient bien, c’était elle qui le stimulait et lui donnait courage. Quand il eut subi vaillamment toutes les tortures, Ponticus rendit l’âme.

La bienheureuse Blandine resta la dernière de tous. Comme cette noble mère qui jadis avait exhorté ses enfants et les avait envoyés victorieux devant le roi, elle subit à son tour toutes les luttes de ses enfants spirituels, pressée de les rejoindre. Elle était heureuse et enthousiaste de son prochain départ, comme une invitée qui se rend à un festin de noces, plutôt qu’une victime jetée aux fauves.

La bienheureuse Blandine resta la dernière de tous. Comme cette noble mère qui jadis avait exhorté ses enfants et les avait envoyés victorieux devant le roi, elle subit à son tour toutes les luttes de ses enfants spirituels, pressée de les rejoindre. Elle était heureuse et enthousiaste de son prochain départ, comme une invitée qui se rend à un festin de noces, plutôt qu’une victime jetée aux fauves.

Après les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un taureau. À plusieurs reprises, elle fut lancée en l’air par l’animal. Mais elle ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait : tout entière à son espérance, aux biens promis, à sa foi, elle continuait le dialogue avec le Christ. On finit par l’égorger, elle aussi. Les païens eux-mêmes durent avouer que jamais femme chez eux n’avait subi de si cruels et de si nombreux tourments.

Après les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un taureau. À plusieurs reprises, elle fut lancée en l’air par l’animal. Mais elle ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait : tout entière à son espérance, aux biens promis, à sa foi, elle continuait le dialogue avec le Christ. On finit par l’égorger, elle aussi. Les païens eux-mêmes durent avouer que jamais femme chez eux n’avait subi de si cruels et de si nombreux tourments.

Mais tout cela ne suffisait pas à rassasier la fureur folle et inhumaine contre les saints. Excités par la bête brutale, ces tribus sauvages et barbares s’apaisaient difficilement : leur rage allait s’assouvir cette fois sur les cadavres des martyrs. La honte et la défaite ne les désarmèrent point, tant ils semblaient incapables de sentiments humains ; elles enflammaient au contraire leur colère, comme chez un fauve. Gouverneur et peuple nous montraient une même injustice, comme pour accomplir la parole de l’Écriture : «L’injustice continue d’être injuste, et le juste de pratiquer la justice».

On jeta à la curée les restes des confesseurs, étouffés dans la prison ; nuit et jour on montait la garde pour nous empêcher de les ensevelir. On exposa même ce que feu et fauves avaient épargné, des lambeaux de chair, des membres carbonisés. De ceux qui furent décapités, on laissa sans sépulture les têtes et les corps tronqués sous la garde de soldats, pendant de longs jours.

Parmi les païens, les uns frémissaient et grinçaient des dents contre les martyrs ; ils cherchaient à leur infliger quelque châtiment plus terrible encore. D’autres raillaient et ricanaient, ils rendaient gloire à leurs idoles en leur attribuant le châtiment des confesseurs. D’autres enfin étaient plus équitables ; ils disaient avec pitié et ironie : «Où est leur Dieu ? À quoi leur a servi cette religion qu’ils ont préférée à la vie ?» Telle était la bigarrure des propos et des attitudes chez les païens. Nous ressentions cependant une grande peine de ne pouvoir confier leurs corps à la terre. Nous ne pouvions pas profiter de la nuit ni séduire les gardes à prix d’argent ou par nos prières. Ils prenaient toutes leurs précautions, comme s’ils avaient grand intérêt à les laisser sans sépulture.

Les corps des martyrs subirent tous les outrages et demeurèrent exposés pendant six jours. Ils furent ensuite brûlés et réduits en cendres que les scélérats jetèrent dans le Rhône qui coule près de là, pour effacer jusqu’à leur trace sur la terre. Les païens croyaient ainsi triompher de Dieu et priver les martyrs de la résurrection (des corps). «Il faut, disaient-ils, enlever à ces hommes jusqu’à l’espoir de la résurrection. À cause de cette croyance, ils introduisent chez nous une religion nouvelle et étrangère, méprisent les tortures et courent joyeusement à la mort. Voyons maintenant s’ils ressuscitent, si leur Dieu est à même de les secourir et de les arracher à nos mains».

Tous ces confesseurs s’évertuaient à imiter le Christ «qui était de condition divine et ne s’est pas prévalu de son égalité avec Dieu». Ils rayonnaient d’une grande gloire, eux qui, non pas une fois, ni même deux, mais bien plus souvent, avaient confessé leur foi et furent ramassés sous les fauves ; ils portaient des stigmates, des brûlures, des

morsures, des plaies couvraient leurs corps. Et pourtant ils ne se disaient pas martyrs et n’admettaient pas davantage que d’autres leur attribuassent ce titre. Ils reprenaient vivement ceux qui dans une lettre ou de vive voix osaient les appeler ainsi. Ils réservaient volontiers ce titre au Christ, le martyr fidèle et véritable, le premier-né d’entre les morts, qui initie à la vie de Dieu. Ils faisaient mémoire de ceux qui avaient déjà donné leur sang : «Ceux-là, disaient-ils, sont de vrais martyrs, que le Christ a jugés dignes de le confesser ; Il a comme scellé leur martyre par la mort. Pour nous, nous ne sommes que de modestes et d’indignes confesseurs». Au milieu des larmes, ils conjuraient leurs frères, afin qu’ils prient sans cesse pour leur persévérance finale.

Ils prouvaient leur valeur de martyr à l’œuvre, en manifestant une grande liberté à l’égard de tous les païens, en témoignant de leur noblesse par leur courage qui excluait la peur et la timidité. Ils refusaient le titre de martyr que leurs frères leur attribuaient déjà ; mais ils étaient remplis de la crainte de Dieu. Ils s’humiliaient sous la main puissante de Dieu qui les a maintenant glorifiés. Ils excusaient les autres et ne condamnaient personne. Ils déliaient chacun et ne liaient aucun. Ils priaient pour leurs bourreaux comme Étienne, le premier martyr : «Seigneur ne leur impute pas ce crime». (Ac 7, 60).

Derniers commentaires